Koudjourou : effervescence au marché hebdomadaire du bétail malgré des défis persistants

À l’aube d’un samedi, la localité de Koudjourou, située dans le département du Batha Ouest et forte de plus de 7 000 habitants, s’éveille dans une atmosphère d’animation singulière. C’est le jour de marché. Depuis les villages environnants, les habitants affluent vers le centre commercial : certains à pied, d’autres à cheval ou à bord de charrettes. Tous convergent vers le marché hebdomadaire, rendez-vous incontournable des échanges commerciaux de la région.

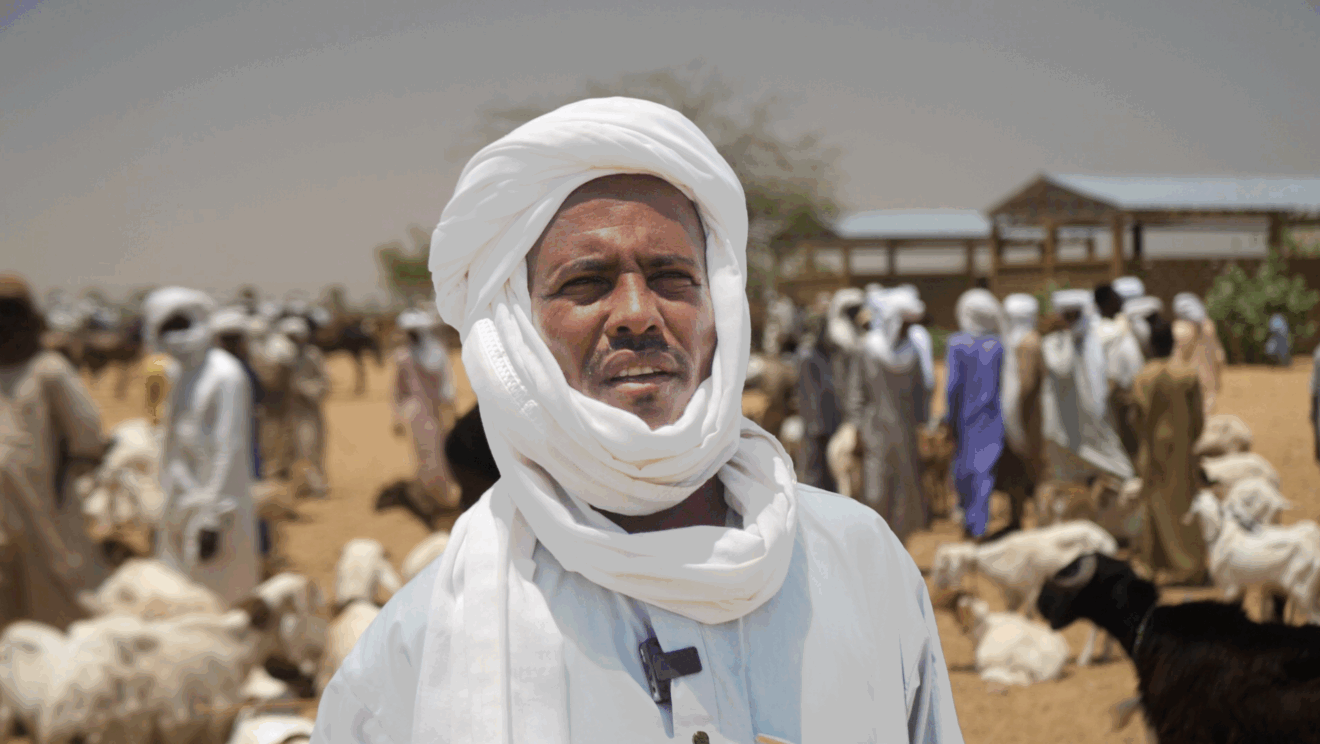

Sur place, le marché grouille d’activité. Acheteurs et vendeurs se croisent entre les animaux. Tandis que certains viennent acquérir une bête pour un besoin ponctuel, d’autres sont des commerçants aguerris, spécialisés dans l’achat en gros destiné aux grandes agglomérations telles que Ndjamena, la capitale.

Le bétail est omniprésent. Abakar Soussal, habitué du marché de Koudjourou depuis bien avant sa construction, se montre satisfait. « Je suis venu avec dix chèvres. J’en ai déjà vendu cinq, il m’en reste autant à écouler », confie-t-il avec enthousiasme.

Certains acheteurs, comme Abderahim Adoum Issa, viennent spécifiquement pour acquérir en masse. Chaque semaine, il se rend à Koudjourou pour acheter une centaine de têtes qu’il transporte ensuite vers Ati, puis Ndjamena. Selon lui, les prix varient selon l’état de l’animal. « Nous nous acquittons des taxes réglementaires fixées à 1 250 F CFA, répartis entre le vendeur (500 F) et l’acheteur (750 F). Une fois cette formalité réglée, les transactions se déroulent sans accroc », précise-t-il.

Cependant, tous ne partagent pas la même perception de l’évolution du marché. Pour Hissien Adoun, vendeur régulier, la fréquentation a baissé ces dernières années. En cause : le manque de pâturages aux alentours. « Les éleveurs sont obligés de parcourir de longues distances pour nourrir leurs troupeaux, ce qui les empêche souvent de revenir ici pour vendre », explique-t-il.

Abdoulaye Mahamat, ancien habitué des lieux, nuance ces propos. Il estime que la baisse de fréquentation s’explique également par la multiplication de marchés similaires dans les villages voisins. « Moi, je continue d’acheter de gros ruminants ici et je les expédie vers l’abattoir de Ndjamena. Une fois les taxes réglées, je n’ai jamais rencontré de difficultés », assure-t-il.

Plus à l’est, dans la province du Ouaddaï, le marché à bétail de Hadjar Ibeit, dans le département de Byéré, se tient chaque dimanche dans une ambiance comparable. Là encore, les scènes de négociation et d’échanges sont familières.

Fatimé Moussa, venue de Biéré, vient d’y acquérir une chèvre. « C’est pour un sacrifice en mémoire de mon défunt père », confie-t-elle. Dans ce cas précis, aucun impôt n’est perçu sur l’achat, conformément aux usages en vigueur.

Pour Zara Hamid, ménagère, la vente d’un animal représente une source de revenus cruciale. « J’ai vendu ma chèvre à 12 000 francs CFA. Cela me permet d’acheter de l’huile, du sucre et d’autres condiments pour ma famille. Cela devrait suffire pour la semaine », explique-t-elle avec soulagement.

Cette dynamique s’est récemment enrichie grâce à une mission de sensibilisation du programme PRAPS-2 Tchad, qui a permis d’échanger avec les différents acteurs – vendeurs, acheteurs, gestionnaires – sur des sujets clés tels que la vaccination du bétail et la lutte contre les tracasseries administratives dans les marchés.

Malgré les difficultés structurelles, les marchés hebdomadaires à bétail demeurent des piliers économiques et sociaux dans ces régions rurales du Tchad, où chaque transaction raconte une histoire de survie, d’espoir et de résilience.