Réalisation de cinq cents (500) kilomètres des tracés de bandes pares-feux

Le PRAPS-2 Tchad envisage la réalisation de cinq cents (500) kilomètres des tracés de bandes pares-feux dans les provinces du Batha, Bahr El Gazel, Kanem et du Wadi Fira.

Le PRAPS-2 Tchad envisage la réalisation de cinq cents (500) kilomètres des tracés de bandes pares-feux dans les provinces du Batha, Bahr El Gazel, Kanem et du Wadi Fira.

La neuvième rencontre inter-projets de la Plateforme Pastorale du Tchad (PPT) a été officiellement ouverte ce lundi 15 décembre 2025 à N’Djamena. L’événement est organisé par le Ministère de l’Élevage et de la Production Animale (MEPA), avec l’appui financier du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel – Phase 2 (PRAPS-2 Tchad).

Cette rencontre vise à revisiter les interventions respectives des différents projets et programmes intervenant dans le secteur pastoral, à identifier les zones de convergence, à clarifier les complémentarités et, surtout, à construire des synergies opérationnelles susceptibles de renforcer l’impact et la portée des actions communes sur le terrain.

Une vingtaine de participants prennent part à ces travaux, notamment des responsables de projet et programmes, des cadres des Directions techniques des ministères concernés ainsi que des représentants des organisations de producteurs.

S’exprimant à cette occasion, le Coordonnateur national du PRAPS-2 Tchad, M. Yacoub Ibrahim Djouma, a souligné que le soutien apporté par son projet à cette initiative de la Plateforme Pastorale du Tchad traduit une volonté affirmée de promouvoir le dialogue, l’alignement stratégique et la cohérence des interventions entre l’ensemble des acteurs engagés dans le développement du pastoralisme.

Pour sa part, le ministre de l’Élevage et de la Production Animale, Pr Abderahim Awat Atteib, a relevé que cette neuvième session se distingue par l’instauration d’un mécanisme rigoureux de suivi des recommandations. « Il ne s’agit plus seulement de se rencontrer pour échanger, mais de garantir collectivement que les orientations décidées ici se traduisent en actions concrètes et mesurables sur le terrain », a-t-il déclaré.

Le ministre a également salué l’arrivée de cinq nouveaux projets d’envergure dans le secteur pastoral, y voyant un signal fort de l’intérêt croissant des partenaires techniques et financiers pour ce secteur vital de l’économie nationale.

En conclusion, Pr Abderahim Awat Atteib a invité l’ensemble des participants à s’impliquer activement dans les échanges à venir, les exhortant à faire preuve de pragmatisme, d’ouverture d’esprit et d’une orientation résolument tournée vers des solutions concrètes.

Une délégation conjointe, composée d’Élisée Ouédraogo, chargé du projet, et de Yacoub Ibrahim Djouma, coordonnateur national du PRAPS-2 Tchad, et quelques experts a effectué une mission de terrain dans les provinces du Chari Baguirmi et du Hadjar Lamis. Cette descente vise à renforcer les actions de supervision, à apprécier l’état d’avancement des chantiers, à identifier les insuffisances éventuelles et à orienter les entreprises vers les mesures correctives appropriées.

Inscrite dans le cadre de la 9ᵉ mission d’appui à la mise en œuvre du PRAPS-2 Tchad, cette tournée technique contribuera également à la préparation des réceptions provisoires des ouvrages, ainsi qu’à la mobilisation des acteurs clés : services déconcentrés, entreprises, opérateurs et organisations professionnelles.

La première étape a conduit la délégation à Dourbali, dans le Chari Baguirmi, où le PRAPS-2 Tchad a réalisé un quai d’embarquement et de débarquement d’animaux à proximité du marché à bétail. Abakar Djabir, président du comité de gestion du marché et du quai, se félicite de cette infrastructure : « Avec le bitumage de la route, le convoyage des animaux se fait désormais par camion. En quelques heures, les bêtes atteignent la frontière camerounaise à Bongor ou encore N’Djamena. La construction de ce quai est très bénéfique pour nous, commerçants, acheteurs et vendeurs. Je remercie le PRAPS-2 Tchad et la Banque mondiale pour cette réalisation », a-t-il déclaré.

La délégation s’est ensuite rendue sur le chantier du poste vétérinaire de Dourbali, où les travaux progressent. L’entreprise adjudicataire a assuré pouvoir respecter les délais contractuels.

Poursuivant leur mission, les membres de l’équipe ont mis le cap sur la province du Hadjar Lamis. Premier arrêt : la station pastorale de Misseri, érigée sur l’axe de convoyage des animaux destinés à l’exportation vers le Cameroun, le Nigeria et la capitale. Les travaux étant achevés, la station est déjà opérationnelle. Elle comprend un château d’eau de 20 m³ et trois abreuvoirs de 1 500 litres chacun, offrant une capacité d’abreuvement de 1 000 têtes par jour.

Khadidja, vice-présidente, et Harmata, présidente du comité de gestion, expriment leur satisfaction : « La station a transformé notre quotidien. Nous venons désormais nous approvisionner en eau aux bornes-fontaines dédiées aux ménages. Auparavant, nous dépendions des puits ; aujourd’hui, l’eau est à quelques mètres de nos habitations. »

Le comité a désigné Mahamat comme gestionnaire. Celui-ci précise que les commerçants acquittent un montant de 10 francs CFA par tête abreuvée, tandis que les habitants du village paient 5 francs. « Ces tarifs sont provisoires ; ils seront révisés en saison sèche, lorsque les mares s’assèchent », indique-t-il.

En clôture de la mission, la délégation a rencontré l’entreprise chargée de la construction du marché à bétail de Massaguet ainsi que le comité de gestion. Le chargé du projet a rappelé que la finalité de l’ouvrage est d’améliorer les conditions de vie de toutes les parties prenantes, exhortant les gestionnaires à assurer une administration rigoureuse du marché une fois celui-ci livré.

S’adressant à l’entreprise, Élisée Ouédraogo a insisté sur la nécessité de communiquer en temps réel l’évolution du chantier, appelant à une attitude proactive.

La visite de l’actuel marché à bétail a marqué la fin de cette mission de supervision des ouvrages du PRAPS-2 Tchad.

Depuis ce matin, la Plateforme pastorale du Tchad a ouvert les travaux de sa quatrième assemblée générale, réunissant l’ensemble de ses membres. Ce cadre de concertation rassemble les acteurs engagés dans le développement du pastoralisme et se consacre aux politiques de développement du monde rural aux niveaux national, régional et international. La plateforme se donne pour missions de dynamiser et de renforcer les capacités des différents intervenants, de faciliter les échanges ainsi que les réflexions prospectives indispensables à la coordination, au dialogue sur les politiques publiques et à la mise en œuvre d’actions en faveur des systèmes pastoraux.

Au cours de ces assises, un plan d’action sera soumis à l’examen des participants. Le secrétaire exécutif, Pahame Sougnabé, a d’ores et déjà exhorté les membres à l’analyser avec rigueur et à formuler toutes les suggestions et contributions nécessaires à son amélioration.

L’organisation de cette assemblée générale a été rendue possible grâce à l’appui du PRAPS-2 Tchad, financé par la Banque mondiale. À cette occasion, le coordonnateur national du projet, Yacoub Ibrahim Djouma, a rappelé l’importance stratégique de la plateforme, soulignant que son rôle justifiait pleinement le soutien apporté à la tenue de cette rencontre.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le ministre de l’Élevage et de la Production animale, Abderahim Awat Atteib, a rappelé que le pastoralisme est aujourd’hui confronté à de profondes difficultés, non seulement climatiques, mais également socio-économiques. Selon lui, les populations pastorales demeurent souvent les premières victimes de situations dont elles ne sont pas responsables. L’agriculture et l’élevage, considérés comme des richesses durables pour le pays, sont gravement affectés par les effets du changement climatique.

Poursuivant son intervention, le ministre a souligné que le système agropastoral souffre d’une pluviométrie insuffisante et irrégulière. La raréfaction des ressources naturelles, la réduction des espaces disponibles liée à la croissance démographique et à l’expansion du cheptel, ainsi que la modification des couloirs de transhumance fragilisent davantage le secteur. Il a également déploré l’intensification des conflits intercommunautaires, souvent meurtriers, qui rythment désormais le quotidien de nombreuses régions.

Aux participants, le ministre a enfin adressé un appel à l’engagement et à la responsabilité, les invitant à adopter une démarche constructive susceptible de nourrir un débat fécond et de déboucher sur des propositions solides pour la valorisation économique et sociale du pastoralisme et de la transhumance, en complémentarité avec les autres activités agricoles.

Le PRAPS-2 Tchad envisage de réaliser les travaux de balisage de 500 kilomètres de tronçons des couloirs de transhumance, ainsi que l’aménagement de 19 aires de stationnement, dans les provinces du Chari-Baguirmi et du Ouaddaï.

Le Ministre de l’Élevage et de la Production animale, Pr Abderahim Awat Atteib, a procédé, ce lundi 3 novembre 2025 à N’Djamena, à l’ouverture officielle de la réunion transfrontalière de planification des campagnes de vaccination contre la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) et la Peste des Petits Ruminants (PPR). Cette rencontre réunit les délégations du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, dans le cadre du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel, phase 2 (PRAPS-2).

Dans son allocution, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), Pr Idriss Oumar Alfarouk, a réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner durablement les pays membres dans la mise en œuvre du PRAPS-2, notamment à travers les missions contractuelles confiées à l’OMSA par le Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS).

Pour sa part, le Dr Savadogo Joseph, coordonnateur technique de la sous-composante 1.2 du PRAPS-2 au Centre régional de santé animale (CRSA), a souligné que cette rencontre constitue une étape déterminante. Elle permettra, selon lui, de dresser le bilan des campagnes de vaccination menées l’année écoulée, de définir un programme harmonisé de vaccination et de mettre en place un cadre pérenne de concertation transfrontalière, dans l’objectif d’améliorer la couverture vaccinale et de renforcer le contrôle des deux maladies animales.

En ouvrant les travaux, le Pr Abderahim Awat Atteib a rappelé que la PPR et la PPCB demeurent parmi les affections les plus dévastatrices pour le cheptel sahélien. Face à cette menace, a-t-il souligné, la coopération transfrontalière s’impose comme un impératif pour une action coordonnée et efficace.

Convaincu des retombées positives de cette rencontre, le ministre a exprimé sa certitude qu’elle aboutira à l’élaboration d’un plan d’action commun, réaliste et harmonisé, pouvant servir de modèle pour la gestion des maladies animales transfrontalières dans la sous-région.

Le ministre a également tenu à rendre hommage aux techniciens vétérinaires, saluant leur dévouement et leur engagement exemplaire, souvent dans des conditions particulièrement difficiles, au service de la santé animale et du bien-être des communautés rurales.

Réaffirmant la disponibilité du gouvernement tchadien à intensifier la coopération avec le Burkina Faso et le Niger, le Pr Awat Atteib a également exprimé le souhait de voir cette dynamique s’étendre à d’autres pays voisins, dans le cadre d’une approche intégrée et durable de la santé animale.

Enfin, il a exprimé sa gratitude à l’OMSA, à la Banque mondiale et au CILSS pour leurs soutiens multiformes, qui contribuent au renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique et à une meilleure prévention des maladies animales au sein des États sahéliens.

Une cérémonie solennelle a marqué, ce mardi, le lancement officiel de la campagne conjointe de vaccination contre la Peste des Petits Ruminants (PPR) et la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) pour la période 2025–2026. L’événement s’est tenu dans la localité de Sayam, en présence du Colonel Mahaman El-Hadj Ousmane, Ministre nigérien de l’Agriculture et de l’Élevage, et de son homologue tchadien, le Professeur Abderahim Awat Atteib, Ministre de l’Élevage et de la Production animale.

Cette rencontre symbolise à la fois la proximité géographique, les liens historiques et la profondeur de la coopération fraternelle entre les deux pays.

Le Tchad et le Niger, deux nations à forte vocation pastorale, disposent ensemble d’un cheptel estimé à plus de 200 millions de têtes toutes espèces confondues. Ce patrimoine constitue un pilier essentiel de leurs économies respectives, mais demeure vulnérable face à de nombreuses contraintes sanitaires.

« Nos deux pays partagent non seulement des frontières, mais également des ressources pastorales, notamment à travers la transhumance transfrontalière. Cette réalité impose une coopération étroite et continue pour la prévention et le contrôle des maladies animales », a déclaré le ministre tchadien Abderahim Awat Atteib.

Il a souligné qu’« en éradiquant la PPR et en maîtrisant durablement la PPCB, nous renforcerons la productivité du cheptel, dynamiserons le commerce régional du bétail et contribuerons à la sécurité alimentaire dans l’ensemble du Sahel ». Le ministre a conclu en réaffirmant son souhait de voir naître « un espace pastoral prospère, stable et solidaire ».

De son côté, le Colonel Mahaman El-Hadj Ousmane a rappelé que le choix de Sayam pour abriter cette cérémonie n’était pas fortuit. La localité accueille en effet depuis 1974 l’un des principaux Centres Secondaires de Multiplication de Bétail du Niger, créé à la suite de la grande sécheresse afin de préserver la race Kouri, également connue sous les appellations de Bœuf Boudouma, Koubouri, Dongolé, Borrie ou Baré.

Ce bétail sans bosse, au cornage renflé caractéristique, trouve son berceau naturel dans les îles et les zones marécageuses du lac Tchad, symbole vivant du patrimoine pastoral partagé par les deux nations.

L’édition 2025–2026 vise à vacciner gratuitement au moins 80 % des effectifs éligibles, c’est-à-dire les animaux âgés d’un an et plus, contre la PPR et la PPCB. Pendant trois mois, les agents d’élevage se déploieront dans les hameaux, les zones de concentration d’animaux et les points d’eau afin de protéger le maximum de bétail.

« Cette campagne contribuera à renforcer la sécurité sanitaire du cheptel dans l’ensemble du Sahel », a indiqué le ministre nigérien.

Les deux ministres ont, à cette occasion, lancé un appel pressant à l’ensemble des acteurs — autorités administratives et coutumières, associations d’éleveurs, partenaires au développement — afin d’appuyer les équipes de vaccination qui sillonneront les villages, hameaux et campements du Niger comme du Tchad.

Enfin, les deux responsables ont exprimé leur profonde gratitude envers les partenaires techniques et financiers, en particulier le Groupe de la Banque mondiale, pour son appui à travers le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-2). Ce soutien, ont-ils souligné, « illustre une solidarité agissante et un engagement durable en faveur d’un pastoralisme rénové, inclusif et sans frontières ».

Lancement de la réunion de bilan de la campagne nationale de vaccination contre la PPR et la PPCB

Le ministre de l’Élevage et de la Production animale, Pr Abderahim Awat Attaib, a présidé ce matin la cérémonie d’ouverture de la réunion nationale de bilan de la campagne de vaccination 2024–2025 contre la Peste des Petits Ruminants (PPR) et la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB), couplée à la planification de la campagne 2025–2026.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a salué les résultats encourageants enregistrés au cours de la campagne écoulée, fruits de la mobilisation conjointe des équipes techniques nationales, du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel – Phase 2 (PRAPS-2 Tchad), ainsi que des partenaires institutionnels.

« Grâce à ces efforts coordonnés, des avancées notables ont été obtenues », a-t-il déclaré, soulignant au passage la coopération transfrontalière avec le Niger, le Cameroun et la République centrafricaine, qui a permis d’harmoniser les actions de vaccination dans les zones pastorales partagées.

Toutefois, le Pr Awat Attaib a relevé plusieurs défis persistants ayant freiné l’atteinte complète des objectifs fixés. Parmi ceux-ci figurent :

Ces contraintes, a-t-il précisé, « ne doivent pas être perçues comme des obstacles, mais comme des leviers d’amélioration pour la prochaine campagne ».

Le ministère entend inscrire la campagne 2025–2026 dans une dynamique d’efficacité accrue, de transparence et de participation communautaire renforcée.

Les principaux objectifs consistent à :

Le ministre a exhorté les délégués provinciaux, techniciens et partenaires à « faire preuve du même engagement, du même professionnalisme et de la même solidarité institutionnelle » afin de faire de la campagne à venir « une réussite exemplaire ».

Prenant la parole, le coordonnateur national du PRAPS-2 Tchad, M. Yacoub Ibrahim Djouma, a rappelé l’appui considérable apporté par le projet à la campagne de vaccination qui sera lancé dans les jours avenir.

Celui-ci comprend notamment la mise à disposition de 22 millions de doses de vaccin contre la PPR et de 6 millions de doses contre la PPCB, assorties de toute la logistique nécessaire au bon déroulement des opérations.

M. Djouma a réaffirmé la disponibilité constante du PRAPS-2 Tchad à accompagner le ministère dans ses efforts d’éradication de la PPR et de contrôle durable de la PPCB, en appui aux services vétérinaires nationaux.

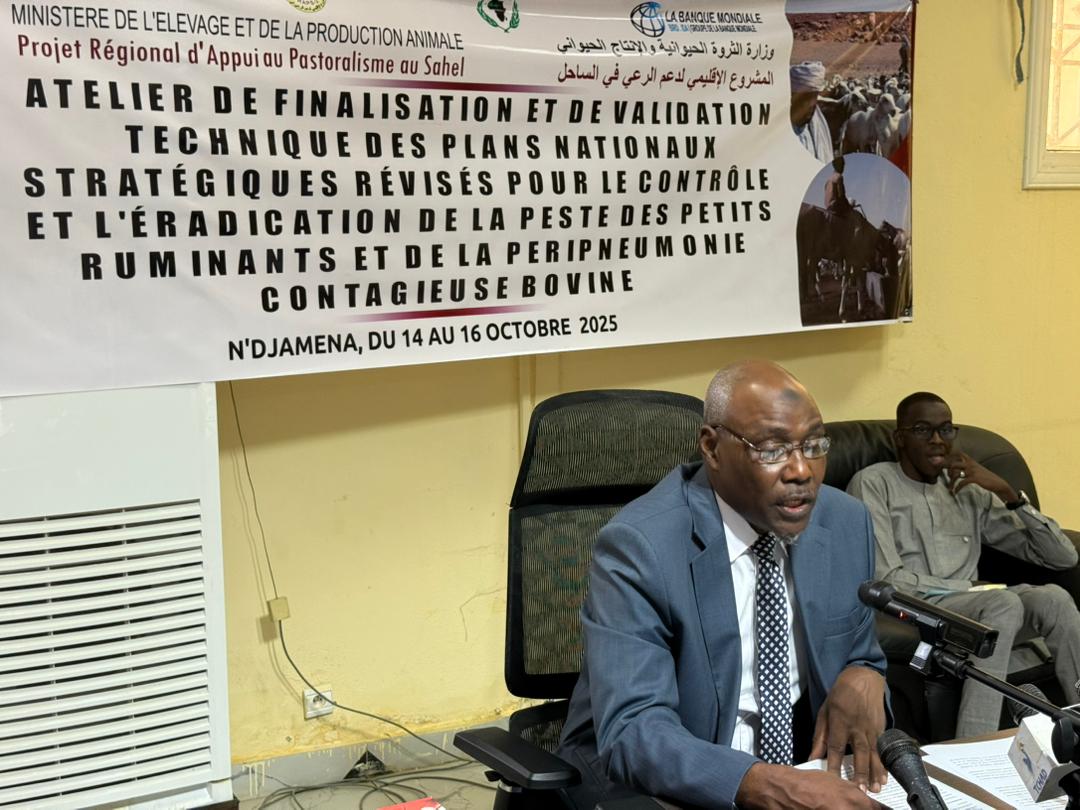

Le ministre de l’Élevage et de la Production animale, Pr Abderahim Awat Atteib, a présidé à N’Djaména l’ouverture de l’atelier national de finalisation et de validation technique des plans stratégiques révisés pour le contrôle et l’éradication de la Peste des Petits Ruminants (PPR) et de la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB).

Prévu du 14 au 16 octobre, cet atelier rassemble les délégués provinciaux de l’Élevage ainsi que les principaux acteurs du secteur pastoral, dans le but d’harmoniser les stratégies nationales de lutte contre ces deux maladies animales transfrontalières, qui menacent la santé du cheptel et fragilisent les moyens de subsistance des éleveurs tchadiens.

Dans son mot introductif, la Directrice générale des services vétérinaires, Dre Singambaye Ghislaine Mbeurnodji, a souligné la place centrale de l’élevage dans l’économie nationale. Selon elle, ce secteur « assure la sécurité alimentaire, génère des emplois et contribue à la réduction de la pauvreté ». Elle a néanmoins alerté sur les ravages de la PPR, une maladie virale hautement contagieuse touchant ovins et caprins, qui freine considérablement le développement du secteur.

Le Coordonnateur national du PRAPS-2 Tchad, Yakhoub Ibrahim Djouma, a pour sa part salué la tenue de ces assises, les qualifiant de « cadre de réflexion et de concertation essentiel » pour construire une réponse coordonnée et durable face aux défis sanitaires auxquels fait face l’élevage tchadien.

le ministre Abderahim Awat Atteib dans son mot d’ouverture officielle des travaux, a rappelé l’importance stratégique du cheptel national, estimé à plus de 156 millions de têtes, dont près de 98 millions de petits ruminants. « Le Tchad est un pays d’élevage par excellence. Cette richesse animale constitue un pilier de notre économie et de notre identité nationale. Toutefois, elle demeure vulnérable face à de nombreuses contraintes, notamment sanitaires », a-t-il déclaré.

Le ministre a insisté sur l’impact économique majeur de la PPR, qualifiée de menace prioritaire pour la production animale, et a réaffirmé l’engagement du Tchad à éradiquer la maladie d’ici 2030, conformément aux objectifs fixés au niveau international.

Selon lui, cet atelier représente une étape décisive vers la consolidation d’une stratégie nationale cohérente et concertée de lutte contre les maladies animales, en mobilisant à la fois l’expertise nationale et les partenaires techniques autour d’une feuille de route commune.

L’organisation de cette rencontre est rendue possible grâce au Projet régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-2 Tchad), financé par la Banque mondiale.

Le PRAPS-2 Tchad projette la construction et la réhabilitation de quarante cinq (45) Seuils d’épandages dans les provinces du Wadi Fira, de l’Ennedi Est et de l’Ennedi Ouest.